第一幕:晨会——大型表演艺术现场

"这个方案很有创意,但我们还是用第一版吧。"——每个职场人都听过的"创意杀手金句"。晨会,这个本应高效沟通的场合,不知何时变成了职场人的"即兴表演课"。有人统计过,一场30分钟的晨会里,真正有价值的信息可能不超过3分钟,其余时间都在进行"表情管理大赛":要表现得既专注又不显得太谄媚,既思考又不显得太困惑。

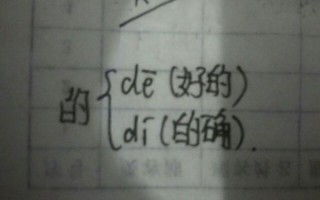

第三幕:职场黑话——加密通话的艺术

"我们要打造闭环,打通链路,实现赋能,最终沉淀方法论。"这些让人云里雾里的职场黑话,已经成为区分"圈内人"和"圈外人"的密码。有趣的是,越是不懂的人,用得越起劲,仿佛多说几个流行词就能掩盖内容的空洞。有网友调侃:"现在的职场交流就像在用摩斯密码谈恋爱——看似高端,实则无效。"

第二幕:加班文化——当代职场"斯德哥尔摩综合征"

"加班是因为热爱工作?不,是因为领导还没走。"这个段子戳中了多少人的痛点?加班文化已经从单纯的工时问题,演变成了一种奇特的职场心理现象——明明痛苦,却要装作享受;明明抗拒,却要表现得积极。更荒诞的是,有些人开始以加班为荣,把黑眼圈当作勋章,把996说成"福报"。

第五幕:离职——最后的"辞职表演学"

"离职见人品"这句话不假,但更准确的说法可能是"离职见演技"。那个每天抱怨的同事,离职感言写得比诺贝尔奖致辞还感人;那个存在感为零的员工,告别邮件发得像是要退休的CEO。离职,成了职场人的最后一场大秀,每个人都想留下一个完美的背影。

第四幕:同事关系——塑料花友谊实录

"同事不是朋友,是随机分配的演技对手。"这句调侃道出了职场人际的微妙。茶水间里的欢声笑语,可能转身就变成微信里的吐槽大会;会议上的一致通过,可能散会后就是各种私下抱怨。这种"塑料花"式的关系,美丽但虚假,长久但不真实。

终章:段子背后的职场生存哲学

当我们笑着转发这些上班段子时,其实是在进行一场集体的心理治疗。这些段子像一面哈哈镜,夸张地映照出职场中的荒诞,让我们能够以幽默的方式面对压力。但笑过之后别忘了:段子是解药,不是解方;是止痛片,不是治疗方案。

资深点评人

职场文化研究者刘教授:"这篇文章精准捕捉了现代职场人的集体焦虑与解构方式,用幽默包裹深刻,让读者在会心一笑中思考职场生态。"

人力资源总监薇薇安:"这篇文章应该被列入新员工培训材料——不是教他们如何编段子,而是帮助他们理解职场亚文化,更快适应真实的工作环境。"

企业高管张总:"作为管理者,这篇文章让我反思:当我们听到员工传诵这些段子时,是否应该从中读出管理上的问题?幽默有时是最好的反馈。"

喜剧编剧王大力:"作者深谙痛苦+时间=喜剧的公式,把职场中的苦涩转化为让人共鸣的笑料,这种苦中作乐正是高级幽默的精髓。"

心理咨询师林医生:"从心理防御机制角度看,职场段子是一种健康的压力释放方式。本文不仅娱乐性强,还具有潜在的心理疗愈价值。"

人际关系专家赵颖指出:"职场段子把这种微妙关系戏剧化,既释放了压力,也提醒我们保持适当距离。毕竟,把同事当家人是职场第一大忌。"

真正的职场智慧,是在认清这些荒诞后,依然能找到自己的节奏和位置。毕竟,生活不是段子,但我们可以选择用段子的心态去生活。

职业规划师马克点评:"离职表演反映了人们对善始善终的心理需求。段子让我们看到这种表演的荒诞,但也理解其中的无奈——职场如戏,全靠演技。"

职场心理专家李强分析:"这种斯德哥尔摩综合征式的加班文化,本质上是职场权力不对等的产物。员工用自我安慰的段子来化解无力感,是一种心理防御机制。"

语言学家张教授评论:"职场黑话是一种语言通货膨胀,当所有人都用同样的高大上词汇时,真正的价值反而被稀释了。段子解构了这种虚伪,让皇帝的新装现出原形。"

资深HR王敏点评:"晨会表演学是现代职场必备技能,但记住,演技太过会被看穿,演技不足会被淘汰,这个度就像走钢丝。"

《职场生存指南:那些让你哭笑不得的上班段子》

开篇:当"社畜"成为流行文化

凌晨三点的写字楼里,键盘声此起彼伏,咖啡杯里的液体早已冷却。这场景是不是很熟悉?现代职场人早已把"吃苦"变成了一种黑色幽默,用段子解构着每天重复的荒诞。今天,我们就来聊聊那些让你笑着笑着就哭了的上班段子,看看它们背后藏着怎样的职场真相。

相关问答