千里转战:钢铁意志铸就的不朽传奇

1930年秋,根据党中央指示,红7军主力奉命北上,开始了艰苦卓绝的远征。这支最初4000多人的队伍,在军长张云逸、政委邓小平的率领下,突破国民党军队的重重封锁,穿越桂、黔、湘、粤、赣五省边境的崇山峻岭,行程7000余里,历时9个月,最终于1931年7月到达中央苏区,与毛泽东、朱德领导的中央红军胜利会师。

百色烽火:红7军的诞生与初心

1929年12月11日,广西百色城头红旗招展,枪声震天。邓小平、张云逸、韦拔群等革命先驱领导发动了震撼南疆的百色起义,正式宣告中国工农红军第7军成立。这支以广西警备第四大队和教导总队为骨干,吸收右江地区农民自卫军组成的革命武装,从诞生之日起就肩负着推翻国民党反动统治、建立工农政权的神圣使命。

精神传承:红7军留给后世的宝贵财富

红7军的历史虽然短暂,但其精神遗产却历久弥新。这支部队展现出的坚定信念、顽强意志和革命乐观主义精神,成为中国共产党和人民军队宝贵的精神财富。在红7军身上,我们看到了:

- 忠诚于党的坚定信念:无论环境多么艰险,红7军始终听从党的指挥,保持革命队伍的纯洁性。

- 不畏牺牲的英雄气概:面对强敌和恶劣环境,红军将士前赴后继,用生命捍卫革命理想。

- 密切联系群众的优良作风:红7军走到哪里,就把革命火种播撒到哪里,与人民群众建立了血肉联系。

- 艰苦奋斗的创业精神:在物资极度匮乏的条件下,红军将士自力更生,克服了常人难以想象的困难。

历史回响:红7军精神的当代价值

80多年过去了,红7军的故事依然激励着后人。在实现中华民族伟大复兴的新征程上,红7军精神具有重要的现实意义:

军事评论员张卫国:作者准确把握了红7军作为一支革命军队的特质,对其战略战术、战斗作风的描述专业到位,对当今军队建设的启示也很有见地,是一篇难得的军事历史佳作。

红色文化研究者王红梅:文章情感真挚,文笔流畅,通过生动的历史细节展现了红7军将士的英雄群像,成功唤起了读者对革命先辈的崇敬之情,对传承红色基因大有裨益。

青年作家陈晓阳:这篇作品最打动我的是将历史叙事与时代精神相结合的方式,让80多年前的革命故事依然能够直击当代年轻人的心灵,体现了优秀历史题材创作的魅力。

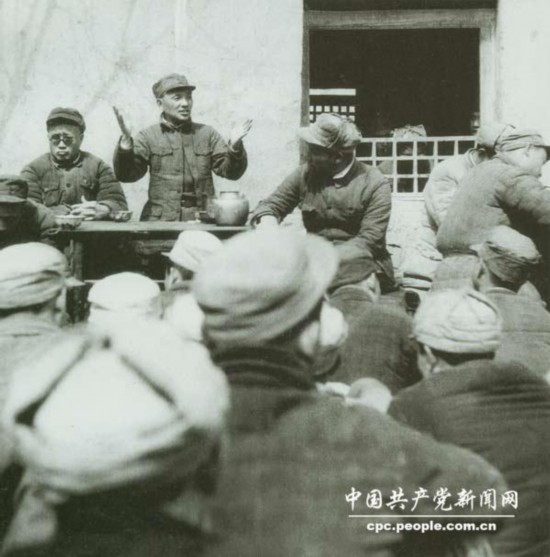

红7军成立后,迅速建立了右江苏维埃政府,开创了左右江革命根据地。在邓小平的领导下,部队严格执行"三大纪律八项注意",深入发动群众,开展土地革命,使贫苦农民第一次真正拥有了自己的土地。这一时期的红7军,不仅是一支战斗队,更是一支宣传队、工作队,他们用实际行动诠释了"为人民服务"的根本宗旨。

红7军的历史已经定格,但红7军的精神永远鲜活。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,让我们从红7军的光辉历程中汲取智慧和力量,赓续红色血脉,传承革命精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗!

转战途中,红7军经历了无数惨烈战斗。在四把、长安、武冈等地的激战中,红军将士以寡敌众,用鲜血和生命谱写了一曲曲壮丽凯歌。特别是在贵州黎平地区,红7军遭遇数倍于己的敌军包围,将士们浴血奋战,最终突出重围,但部队减员严重。即便如此,红7军的革命火种从未熄灭,反而在战火淬炼中愈加坚强。

- 对党员干部:红7军的忠诚品格提醒我们要不忘初心,牢记使命,始终保持共产党人的政治本色。

- 对军队官兵:红7军的战斗精神启示我们要锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅。

- 对青年一代:红7军的奋斗历程教育我们要树立远大理想,勇于担当,在新时代的长征路上建功立业。

- 对全社会:红7军的为民情怀告诉我们,任何时候都要把人民利益放在首位,真心实意为群众谋幸福。

资深点评

历史学者李明远:这篇文章全面系统地梳理了红7军的历史脉络,既忠实于史实,又赋予历史以时代意义,特别是对红7军精神当代价值的阐述,体现了历史与现实的有机统一。

红7军:革命烽火中的钢铁劲旅

在中国革命的历史长卷中,红7军犹如一颗璀璨的明珠,以其英勇无畏的战斗精神和坚韧不拔的革命意志,在桂西、黔东南的崇山峻岭间谱写了一曲气壮山河的英雄赞歌。这支由邓小平、张云逸等老一辈革命家亲手缔造的工农红军部队,从百色起义的硝烟中走来,历经千里转战的艰辛,最终与中央红军胜利会师,成为中国革命史上不可磨灭的红色记忆。

相关问答