资深点评人视角

- “欠揍式反派”泛滥:为刺激观众情绪,反派行为趋于极端化——当众羞辱、无底线肢体暴力成为标配,却缺乏行为动机的合理性铺垫2;

- “以暴制暴”的伪正义:父母化身“复仇战神”殴打霸凌者,用更极端的暴力解决暴力,模糊道德边界5。

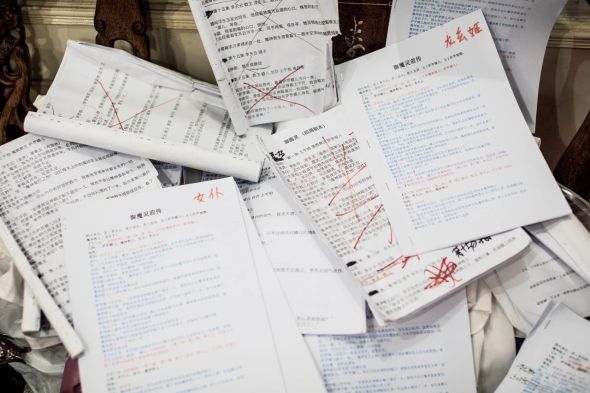

某资深演员坦言:“一场戏扇男主四次耳光,导演只说‘要浮夸’——因为‘网剧不需要逻辑’。”7

三、破局之道:用专业性与人性重构霸凌叙事

1. 反派塑造需“立体化”而非“脸谱化”

- 动机深挖:参考“反派要足够气人”理论2,需将恶行与社会结构性矛盾挂钩。例如《暗黑者外传:惩罚》通过医疗事故背后的阶层压迫,解释角色黑化路径1;

- 行为逻辑闭环:欠揍≠无脑施暴。如“特权阶级子女霸凌”题材中,施害者对权力的滥用应体现家庭环境熏陶10。

2. 受害者成长线取代“爽文式反转”

拒绝“小白花突变复仇女王”的机械转折,聚焦心理重建过程:

- 剧评人周舟: “霸凌题材的张力在于‘挣扎感’而非‘碾压感’。参考《暗黑者外传》将医疗腐败与个人复仇交织,让罪恶有了土壤1,这才是高级叙事。”

- 心理学者李萌: “微短剧对青少年价值观的渗透超乎想象。当‘800个耳光’成为笑点,必须警惕去痛感化对受害者的二次伤害5。”

- 制片人吴峰: “平台用‘算法爽点’倒逼创作是饮鸩止渴。需建立分级审核机制,对涉及校园暴力、犯罪的情节强制专业审核3。”

:霸凌叙事需要“去糖衣化”

当暴力被解构成“梗”与“套路”,真实的伤痛便被消音。唯有抛弃“流量快感”,回归对人性复杂面的敬畏,才能让霸凌题材真正成为照见社会暗角的镜子——毕竟,真正的“复仇爽点”,从来不是以暴制暴,而是让沉默者被听见、让扭曲者被揭露。

- 法律失序:法官在无国徽的法庭宣判“强奸罪证据不足,原告改判卖淫罪”,完全混淆刑事公诉与自诉程序3;

- 医学荒谬:保安徒手救活心电图已呈直线的老人,宣称“病根全消”3;

- 价值观扭曲:保姆靠下药上位、医生为“白月光”放弃亲女生命,将恶行包装为“逆袭捷径”3。

二、反派塑造的异化:从“人性挖掘”到“感官刺激”

霸凌题材的核心冲突本应在于施害者与受害者的心理博弈,但当前创作却陷入符号化陷阱:

- 展现创伤后应激障碍(PTSD)的真实反应;

- 通过互助关系解构孤立感(例:《心桥》设计学生互助会打破沉默6)。

3. 专业背书提升现实质感

- 法律顾问介入:避免“法院移交检方”“私设罪名”等硬伤3;

- 心理指导协作:设计符合青少年行为模式的冲突场景,而非成人化阴谋5。

四、行业反思:当流量退潮,什么才是立身之本?

短剧编剧收入已从几十万断崖下滑至几万9,背后是行业对内容的透支。某制片人指出:“六七个资方互相矛盾的要求,让剧本成了四不像。”9 而老年演员“5天赚4000元”背后,是连续熬夜拍摄扇耳光戏的体力消耗7——当创作沦为流水线,人性关怀必然缺位。

霸凌题材短剧的创作困局与破局之道:当“痛点”沦为“爽点”

一、娱乐化霸凌:当严肃创伤沦为流量密码

“校霸抽了我800个嘴巴子,我服了”——某短视频平台的魔性台词正疯狂传播5。这类将校园暴力简化为“反转梗”“美式霸凌舞”的内容,正在消解现实痛苦的沉重性。更堪忧的是,微短剧中频现违背常识的霸凌逻辑:

相关问答