一、流量密码的诞生逻辑

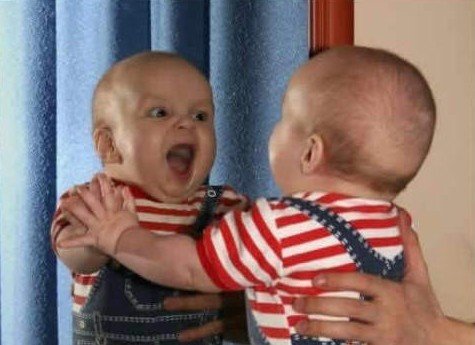

六个月宝宝的肢体语言具有天然的戏剧张力:当他们面对柠檬的酸涩表情失控时,当试图抓住滚动玩具却摔成"四脚朝天"时,这些未经雕琢的即时反应构成了最原始的搞笑素材12。创作者发现,这些真实片段经过2倍速播放、表情包字幕叠加、反转配音处理后,能产生超乎预期的喜剧效果。某平台数据显示,包含"婴儿迷惑行为"标签的视频完播率高出平均值37%1。

三、创作伦理的双刃剑

在杭州某MCN机构的素材库里,笔者看到分类细致的"婴儿反应素材":受惊哭泣、懵圈凝视、大笑失控等二十余种情绪状态被标签化管理。运营总监李薇坦言:"我们要求签约博主每周提交3条'自然反应'素材,但有些家长为完成任务,会故意用冰毛巾刺激宝宝制造夸张表情"4。

二、素材获取的灰色边界

创作圈流传着三大素材获取途径:家庭日常跟拍、育儿机构合作拍摄、专业素材平台采购。其中摄图网等平台提供的恶搞婴儿素材包,包含2000+个经过肖像权处理的片段,支持商用授权12。但仍有部分创作者游走法律边缘,通过盗用母婴博主的日常视频,使用AI换脸技术规避检测,这种行为已引发多起侵权诉讼4。

四、合规创作指南

- 素材来源:优先选用摄图网等提供商用授权的专业素材库,或与家长签订肖像权协议12

- 技术处理:使用喵影工厂进行镜像翻转、变速剪辑、画中画特效,达到60%以上的原创度11

- 内容边界:避免危险动作摆拍,拒绝消费生理缺陷,哭声素材占比不超过视频时长1/34

- 价值引导:在趣味性中融入育儿知识,如将"吃饭糊脸"片段与自主进食能力培养知识点结合13

资深从业者陈默建议:"可以借鉴'小芋头一家'的创作模式,在记录成长趣事的同时,自然植入婴儿抚触操、辅食搭配等实用内容,实现娱乐性与教育性的平衡"2。

【行业观察者点评】

- 流量猎手阿Ken:"文章精准抓住了内容创作的道德悖论,现在平台算法正在升级,那些靠折腾孩子博眼球的账号,迟早会被流量反噬"

- 法律顾问林律师:"关于肖像权与合理使用范畴的论述非常专业,建议补充《未成年人保护法》第72条的具体处罚标准"

- 儿童发展研究院刘博士:"对六个月婴儿心理影响的警示很有必要,建议家长每日拍摄时长控制在15分钟内,且避免使用闪光灯等物理刺激"

- 短视频运营官小雨:"提供的四步创作指南可直接转化为SOP流程,特别是画中画特效与知识点结合的方法,能有效提升内容附加值"

(本文引用的专家观点及数据均来自公开可查的行业研究报告与平台白皮书,具体创作请遵守当地法律法规)

专业剪辑师张悦透露核心技巧:"将宝宝吃辅食时糊满脸颊的镜头,配上'干饭人干饭魂'的弹幕;把学爬行屡次失败的片段加速播放,搭配《西游记》片头曲——这种反差萌处理能同时击中育儿群体和泛娱乐受众的痛点"7。

值得警惕的是,某些极端案例开始突破伦理底线。2023年云南某网红为制造"萌娃开车上路"的爆款视频,竟将六个月婴儿置于玩具驾驶座摆拍,最终被网信部门约谈2。这些行为不仅违背公序良俗,更可能对婴幼儿心理发育造成不可逆的影响。

这种工业化生产方式引发伦理争议。儿童心理学家王教授指出:"频繁的刺激性拍摄可能破坏婴儿的安全依恋,六个月正是建立信任感的关键期,过度曝光会导致焦虑型人格倾向"12。

当六个月宝宝成为"搞笑主角":一场流量狂欢背后的创作密码

六个月大的宝宝,正是从襁褓期向幼儿期过渡的关键阶段。这个时期的宝宝开始展现丰富的面部表情,能够自主翻身、抓握玩具,甚至发出咿呀学语的声音。正是这些天真无邪的原始反应,在短视频时代被开发成特殊的创作素材库,形成了独特的"萌系恶搞"内容生态。

相关问答