密闭空间的恐怖美学

电梯作为现代建筑的标配,其狭小封闭的特性天然具备悬疑恐怖元素。当主角独自一人踏入电梯,收到一个没有寄件人信息的快递包裹时,恐惧便开始在观众心中蔓延。这种恐惧源于我们对未知的本能反应——包裹里是什么?谁送来的?为什么偏偏是我?

- 普通日常的建立(主角收到第一个看似无害的包裹)

- 异常现象的初现(包裹内容开始变得诡异)

- 真相碎片的收集(每个包裹都提供一部分线索)

- 心理防线的崩溃(主角开始怀疑周围所有人)

- 震撼真相的揭露(最后一个包裹解开所有谜团)

都市传说的现实投射

许多优秀的"电梯快递"悬疑短剧都从都市传说中汲取灵感,将那些口耳相传的恐怖故事赋予现代背景和合理逻辑。这种基于现实又超越现实的创作手法,让观众在观看时不断思考:"这样的事情会不会真的发生?"

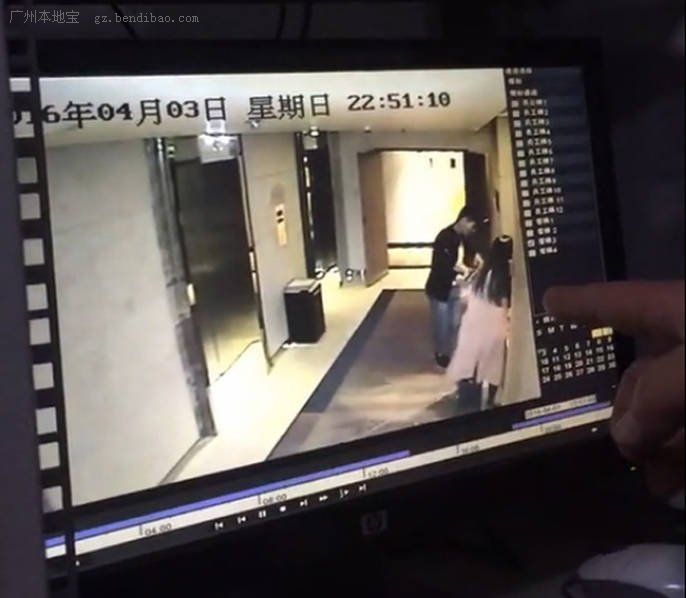

典型案例分析:在某部获得高口碑的电梯悬疑短剧中,女主角每天都会在电梯里收到一个红色包裹,包裹内的物品从最初的普通物件逐渐升级为与她过去创伤经历相关的物品。导演巧妙地利用电梯监控画面的视角,让观众与女主角共同体验那种无处可逃的窒息感。

创作技巧上,这类短剧常采用"俄罗斯套娃"式的悬念结构——解开一个谜题的同时又带出更大的谜团。例如,主角发现包裹里的老照片指向一桩陈年旧案,而调查过程中又在电梯里收到新的包裹,里面是案件的凶器...如此循环往复,直到最后五分钟才揭晓所有答案。

影视心理学教授 李维安: "从心理学角度看,电梯快递悬疑剧之所以吸引人,是因为它模拟了我们大脑处理威胁时的真实反应。电梯代表无法逃避的情境,快递代表未知的威胁,这种组合能有效激活观众的杏仁核,产生强烈的情绪共鸣。"

影视数据分析师 王拓: "根据我们的平台数据,电梯快递类悬疑短剧的平均完播率高达85%,远超其他类型。观众尤其喜欢在晚间21-23点观看这类内容,这与人体的皮质醇水平变化规律高度吻合——人们在夜间对恐怖悬疑内容的接受度更高。"

心理学研究显示,人类对未开封的包裹有着天然的好奇心与恐惧感,这正是"电梯快递"悬疑剧能够迅速抓住观众注意力的关键。编剧们常常利用这一点,通过包裹内容物的逐步揭示来推动剧情发展,每一层拆解都是对观众心理防线的又一次冲击。

知名编剧 陈雪枫: "创作电梯快递悬疑短剧的最大挑战是在极短篇幅内完成人物塑造和情节推进。我常建议新人编剧采用冰山法则——只展现故事表面的10%,而让观众自己想象水下的90%。电梯的封闭性恰好为这种叙事提供了完美舞台。"

社会观察发现,在高度数字化、人际关系疏离的当代都市中,人们对于"匿名威胁"的恐惧与日俱增。电梯快递悬疑剧恰好击中了这一集体焦虑,通过艺术化的表达,释放了观众潜意识中的不安情绪。

以下是几部经典电梯快递悬疑剧对都市焦虑的映射:

成功的悬念设计离不开以下要素:

成功的电梯快递悬疑剧往往遵循以下叙事结构:

电梯空间的限制反而激发了编剧的创造力:

- 《13楼的包裹》→ 职场竞争与身份危机

- 《午夜快递员》→ 隐私泄露与数字监控

- 《循环电梯》→ 都市人的孤独与异化

悬念设计的艺术

优秀的电梯快递悬疑短剧必然是悬念设计的大师级作品。编剧需要在极短的篇幅内(通常一集10-15分钟)完成悬念的建立、发展和解决,这对叙事节奏的掌控提出了极高要求。

- 信息控制:观众知道的和主角一样多,或略少一些

- 节奏把控:紧张与舒缓的段落交替出现

- 细节埋伏:看似无关的细节最终都成为关键线索

- 反转设计:至少有一个观众意想不到的真相揭露

行业专家点评

悬疑剧研究专家 张默然: "电梯快递悬疑短剧是都市恐怖亚类型的一次精彩进化。它将我们日常生活中最熟悉的两个元素——电梯和快递——重新组合,创造出令人窒息的悬疑体验。这种类型的成功在于它击中了现代人的两大恐惧:密闭空间恐惧和匿名威胁恐惧。"

- 时间压力:电梯运行时间有限,必须在到达目标楼层前解开谜题

- 空间限制:无法逃离,必须直面恐惧

- 社交困境:其他乘客可能是帮手,也可能是危险本身

快递包裹的叙事魔力

快递在现代生活中扮演着重要角色,但当它出现在悬疑剧情中,就变成了承载秘密与危险的容器。一个普通的快递盒可以隐藏无数可能性——威胁、线索、救赎或是惩罚。

电梯里的致命快递:一场都市悬疑的完美演绎

在现代都市的钢筋森林中,电梯成为了我们日常生活中最普通却又最封闭的空间。当这个密闭空间与神秘的快递相遇,一场令人窒息的悬疑大戏就此展开。本文将带您深入剖析"电梯快递"这一悬疑短剧类型的独特魅力,揭示它如何通过层层递进的剧情设计,牢牢抓住观众的心弦。

相关问答